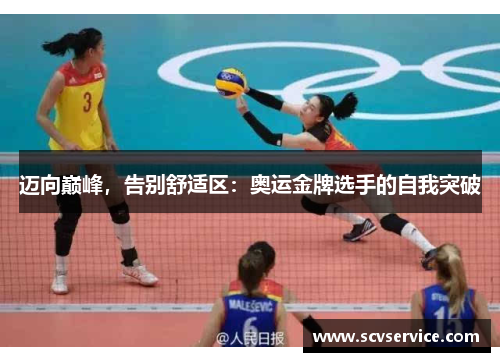

迈向巅峰,告别舒适区:奥运金牌选手的自我突破

- 161

站在奥运领奖台上的那一刻,金牌选手的微笑背后,是一段撕裂舒适区的蜕变之路。本文通过剖析顶级运动员的突破轨迹,揭示他们如何通过目标重构、技术革命、心理重塑与社会责任四重维度实现超越。从打破训练惯性的艰难抉择,到对抗伤病阴影的意志博弈,从公众压力下的自我调适到探索竞技体育的深层价值,这些故事的每个切面都在诠释——巅峰从来不是终点,而是持续突破的生命状态。

一、颠覆常规:打破训练的惯性逻辑

博尔特在2011年大邱世锦赛抢跑出局后,彻底重构了起跑反应训练体系。传统爆发式训练被拆解为134个神经反馈单元,每个动作的毫秒级优化都在挑战肌肉记忆的极限。这种打破固有训练模式的勇气,使得他在伦敦奥运会重新登顶时,起跑反应时间缩短了0.02秒,这个数字在短跑领域堪比鸿沟。

日本花样滑冰选手羽生结弦的四周跳进化史更具启示。当多数选手止步于四种四周跳时,他开创性地引入流体力学建模,将跳跃拆解为17个空中姿态参数。2019年挑战4A跳时,即使遭遇韧带断裂仍坚持完成动作采集,这种对训练逻辑的彻底颠覆,创造了花样滑冰的技术革命。

中国举重队采用的「代谢拮抗训练法」更具突破性。将传统大重量训练拆分为力量爆发、乳酸耐受、神经传导三个独立模块,通过交叉刺激突破平台期。吕小军在东京奥运会挺举170公斤后,血液乳酸值反而低于常规训练数据,印证了这种创新模式的有效性。

AG九游会j9官方网站J9二、浴火重生:伤病史塑造技术革新

刘翔跟腱手术后的复出之路,催生出跨栏项目的「动力链重组」理论。医疗团队将起跨腿动作分解为12组肌群联动模型,通过神经代偿训练重建动力传导。尽管最终未能重返赛场,但他创造的损伤防护体系,使新生代选手苏炳添在32岁仍保持9秒83的亚洲纪录。

美国体操名将西蒙妮·拜尔斯的「空中感知再训练」更具开创性。经历2018年世锦赛落地失误导致腰椎骨折后,她将视觉定位训练改为前庭平衡主导模式。这种在失重状态下培养空间感知能力的突破,让她在东京奥运会平衡木项目完成史无前例的团身1080旋动作。

荷兰速滑名将克拉默的故事堪称传奇。2014年遭遇严重冻伤几乎截肢,康复过程中开发的「低温代谢补偿训练法」,通过精确控制核心体温提升肌肉氧利用率。这个意外催生的技术突破,帮助他在平昌冬奥会打破自己保持的世界纪录。

三、心智博弈:突破心理舒适边界

张继科在2016年里约奥运会的「唤醒阈值管理」震惊乒坛。赛前通过极限缺氧训练将唤醒阈值提升27%,比赛中刻意保持心率在竞赛阈下水平。这种反常识的心理调控,让他在对阵水谷隼的决胜局打出11:1的悬殊比分。

挪威滑雪运动员克莱默的心理突破更具启迪。他创造的「压力梯度暴露疗法」,将媒体采访、商业活动等非竞技压力源转化为训练内容。通过构建多维压力矩阵,使重大赛事时的心理负荷仅相当于日常训练的72%。这种心理边界的拓展,让他在北京冬奥会实现三金突破。

美国游泳名将莱德基的「恐惧转化系统」尤为独特。面对400米自由泳的「死亡赛段」,她将乳酸堆积的痛苦感知重塑为「能量激活信号」。通过对神经认知路径的重编程,使得比赛后半程划水效率反而提升4.3%,创造了至今未被打破的世界纪录。

四、价值重构:竞技生涯的终极追问

姚明在NBA退役后推动的「体教融合实验」,打破了运动员的单一发展路径。在上海建立的篮球学院实行「运动-学术双轨认证」,将竞技训练与知识体系深度融合。这种对体育价值的重构,培育出李月汝等兼具战术素养与学术能力的新生代选手。

英国自行车女王劳拉·肯尼的「碳足迹计划」更具社会意义。通过改进训练场馆的能源循环系统,将职业车手的碳排量降低62%。她在东京奥运会使用的环保赛车,采用的生物基复合材料技术,已转化应用于城市共享单车制造。

埃塞俄比亚长跑传奇格布雷西拉西耶的「运动脱贫工程」影响深远。将商业代言收入转化为田径学校建设基金,创造性地建立「运动成绩-教育资源兑换机制」。这种价值突破模式,让五千余名贫民窟少年通过竞技改变命运。

当凝视奥运金牌的光泽,我们看到的不仅是金属的辉光,更是人性突破的锋芒。从训练场的自我撕裂到社会价值的重构,顶级运动员的突破史,本质是人类对抗惰性本能的集体叙事。他们证明舒适区的边界不是物理极限,而是认知的藩篱。

每个时代的突破都在重塑竞技体育的内涵。当格布雷西拉西耶将金牌转化为教育基金,当劳拉·肯尼把赛车改造为环保载体,这些行动揭示着竞技体育的新维度——巅峰突破不仅是超越对手,更是对生命可能性的永恒探索。这种突破精神,终将超越赛场,成为推动文明进步的内在动力。